Die Entwicklung der Flensburger Innenstadt

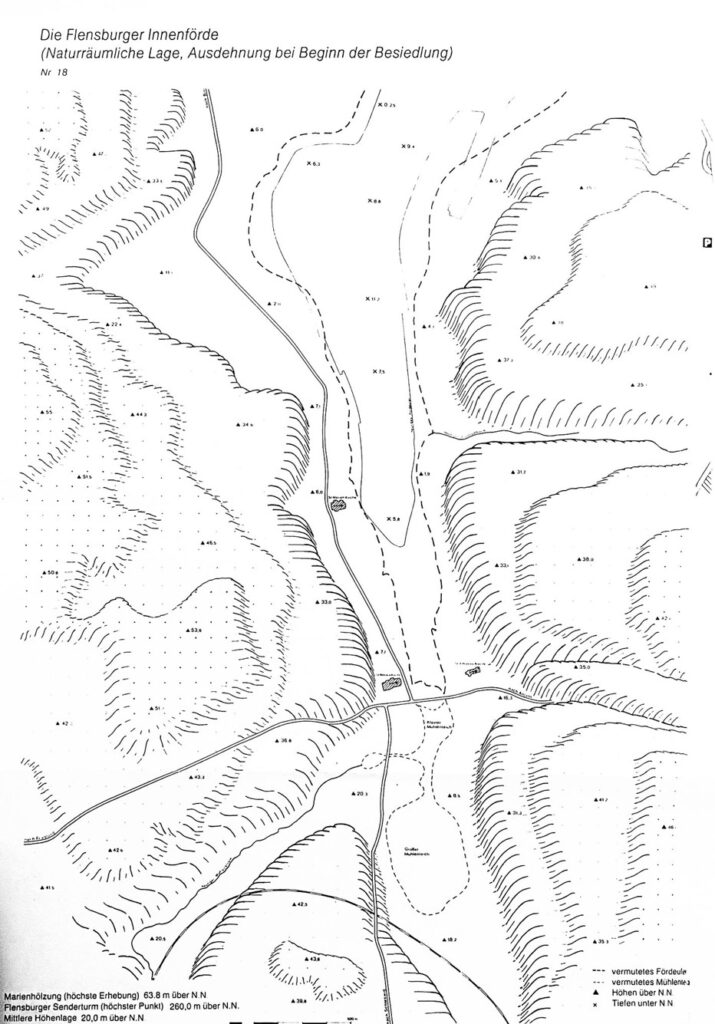

Flensburger Innenförde, naturräumliche Lage, Ausdehnung bei Beginn der Besiedlung

Langgestrecktes Fördetal, steile Hänge

Die Abbildung der Flensburger Innenförde zeigt recht deutlich die naturräumlichen Grenzen für die Besiedlung: Das langgestreckte Tal, das schmale Ufer, eingesäumt von den recht steilen und verhältnismäßig hohen Hängen der Stauchendmoräne aus der letzten Eiszeit. Wegen technischer Schwierigkeiten erfolgte die Besiedlung nur im Talraum.

Die Straßen verliefen der Morphologie entsprechend am Westufer Nord-Süd in Richtung langgestreckt die Verbindung von Bov nach Schleswig, zwischen Fördeufer und Mühlenteichen in West-Ost-Richtung die Verbindung zwischen Friesland und Angeln. Am Südermarkt lag leicht versetzt der Schnittpunkt dieser wichtigen Wegeverbindungen.

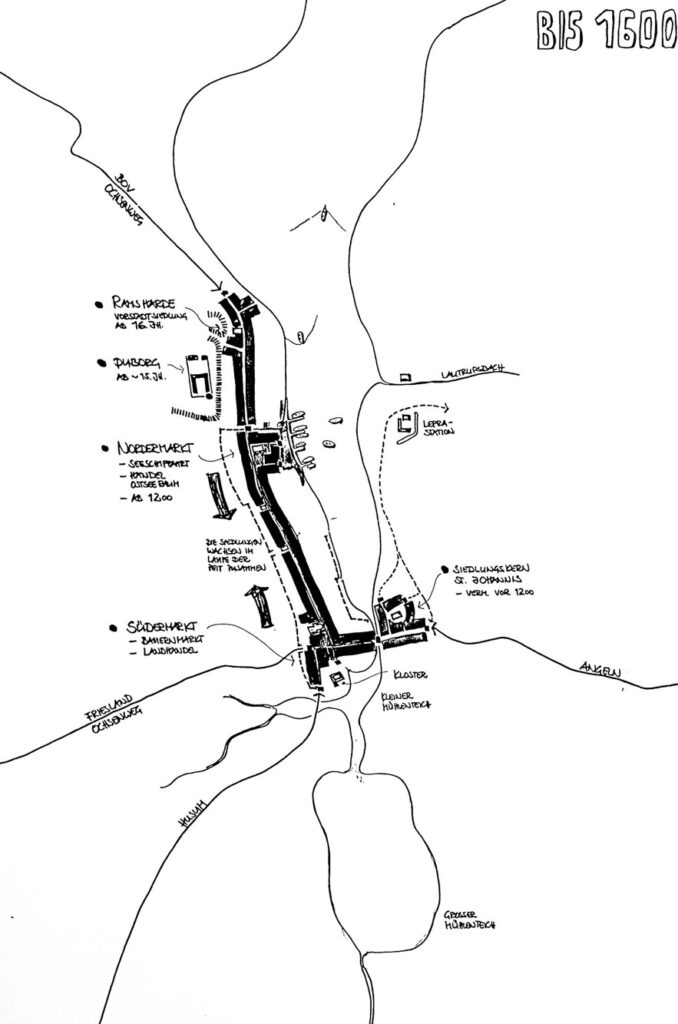

Die ursprüngliche Anlage der Stadt bis zum 16. Jahrhundert

Fischersiedlung St. Johannis

Als ältester Siedlungskern der heutigen Stadt Flensburg ist die dörfliche Siedlung um die Johanniskirche zu bezeichnen, die vornehmlich von Fischern besiedelt wurde. Diese ursprüngliche Siedlung außerhalb der Stadtgründung stand wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem südlichen Siedlungsschwerpunkt der entstehenden Stadt Flensburg.

Südermarkt und Nordermarkt: Zwei Siedlungskerne

Das mittelalterliche Flensburg hat zwei gleichberechtigte Siedlungskerne:

- den nördlichen Bereich um den Nordermarkt, der gegen 1200 vom Dänenkönig Knud IV als Kaufmannssiedlung gegründet wurde,

- den südlichen Bereich um den Südermarkt als Saisonmarkt für Bauern im Zusammenhang mit den Wegeverbindungen.

Der nördliche Teil ist stärker auf die Schifffahrt ausgerichtet, der südliche Teil mehr auf den Bauernmarkt. Im Süden sind ferner ein Franziskaner-Kloster auf einer Halbinsel der gestauten Mühlenteiche, der Fischfang in den Teichen und die Siedlung St. Johannis von Bedeutung.

Zusammenwachsen der Siedlungskerne, Einstraßenlage

Trotz der unterschiedlichen Tätigkeitsschwerpunkte herrschte ein gewisses ökonomisches Gleichgewicht zwischen den beiden Siedlungskernen. Dadurch wuchsen dies beiden Schwerpunkte aufeinander zu, später wurden sie gemeinsam von einer Stadtmauer umgeben.

Wachstumsrichtung Norden: Verlandung der Förde, Bau der Duborg, Vorstadt Ramsharde

Durch naturräumliche und ökonomische Veränderungen blieb die Gleichberechtigung der Stadtteile im Laufe der Jahrhunderte nicht unverändert bestehen. Mit der Verlandung der Fördespitze bei wachsender Bedeutung des Seehandels (16./17. Jahrhundert ist das goldener Zeitalter des Handels in Flensburg) gewinnt der nördliche Teil der Stadt zunehmend an Bedeutung. Verstärkt wird diese Entwicklungsrichtung durch den Bau der zunächst strategisch, später repräsentativ wichtigen Duborg auf dem Hügel nördlich des Glimbektales. Hierdurch entsteht die Ramsharde als Vorstadt, die dann nach Norden erweitert wird (Verlegung des Nordertores um 1590).

Vorstadt St. Johannis im Osten

Wenn auch die Entwicklungsrichtung der Stadt eindeutig nach Norden weist, so ist dennoch die Bedeutung des Bauernmarktes im Süden nicht zu unterschätzen: Auch die Siedlung um St. Johannis nimmt vorstädtischen Charakter an, die Vorstädte im Norden und im Südosten werden in die Stadtbefestigung einbezogen, beide durch ein Plankwerk eingefasst.

Fischer ziehen am Ostufer nordwärts

Die Fischer, ehemals in St. Johannis ansässig, ziehen mit der Verlandung der Fördespitze und der Abkoppelung vom Fernhandel auf der östlichen Fördeuferseite langsam nordwärts. Die Leprösenstation am Lautrupsbachtal ist Selbstversorger und hat keinerlei Verbindungen zur Stadt Die Stadt Flensburg zeigt bis ca. 1600 eine Einstraßenlage in L-Form (Ausnahme die kleine Siedlung um die Kirche St. Johannis). Am westlichen und südlichen Fördeufer ist die Bebauung zur Straße hin geschlossen, die Höfe und Gärten weisen einerseits zum Hang, andererseits zur Förde.

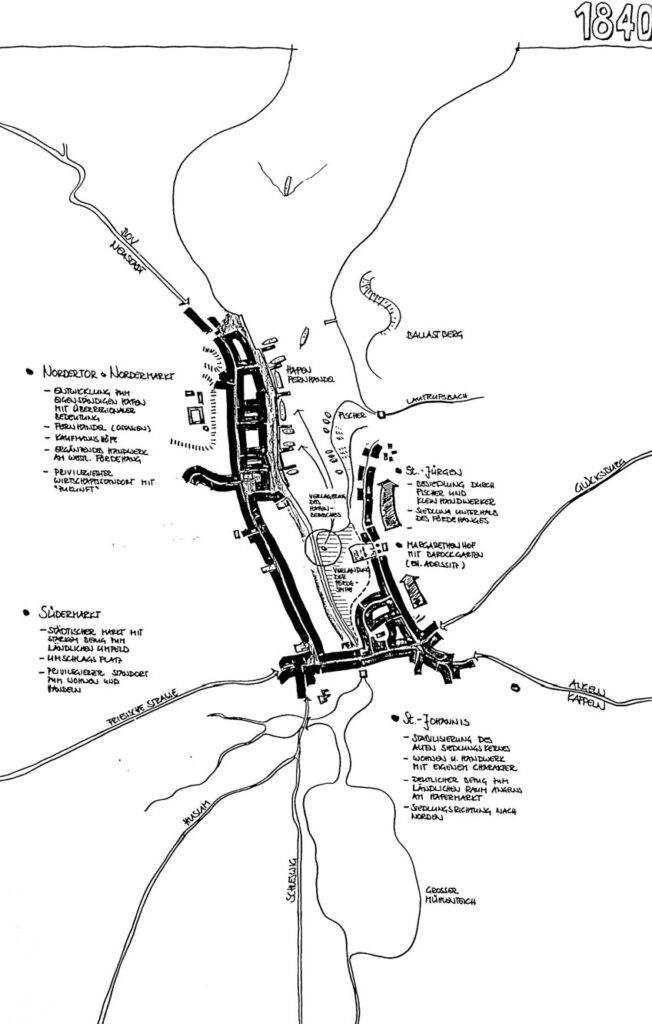

Siedlungsentwicklung bis ca. 1840 (vorindustrielle Phase)

Westindienhandel: Ausbau des Hafenviertels, Kaufmannshöfe

Die Siedlungsentwicklung bis ca. 1840 folgt den bisher aufgezeigten Tendenzen: Mit weiterer Verlandung der Förde und der gleichbleibend wichtigen Bedeutung des Seehandels bei größeren Schiffstypen zeigt die Wachstumsrichtung der Stadt eindeutig nach Norden. Insbesondere der Westindienhandel ruft bauliche Veränderungen hervor: Da die Kaufleute selbst lagerten und konservierten, überstieg der Raumbedarf den normalen Zuwachs in guten Handelszeiten.

Die Folge war eine erhebliche Verdichtung der baulichen Nutzung in der gesamten Stadt, insbesondere aber der systematische Ausbau des nördlichen Hafenviertels. Hierzu gehörten die Befestigung der Schiffbrücke mit nördlich gelegener großer Werft sowie die Ausbau der Verbindungsstraßen zwischen Schiffbrücke und Norderstraße (Neue Straße, Oluf Samson Gang, Herrenstall, Norderfischerstraße). Der nördliche Stadtteil wird somit auch zum Wasser hin baulich gestaltet.

Bauernmarkt: Bauliche Entwicklung an den Ausfallstraßen im Süden

Der Siedlungsschwerpunkt um den Südermarkt erhält seine eigenständige Bedeutung, bauliche Erweiterungen finden entlang der Einfallstraßen statt, insbesondere aber um den Hafermarkt, als Stadteingang aus dem an Getreide reichen Angeln. Innerhalb der Stadt verdichtet sich auch die Bebauung entlang des (Ein-) Straßenzuges zwischen Nordermarkt und Südermarkt, auch hier entstehen Kaufmannshöfe mit Speicherbauten. Die talwärtige Seite der Hofenden (noch nicht differenziert nach Norderhofenden und SGderhofenden) bleibt ohne baulichen Abschluß, eher „privat“. Dennoch sind die Hofenden keineswegs die „Schmuddelecke“ des Westufers: Ein kleiner Weg führt entlang des Mühlenstromes, der das verlandete, überflutungsgefährdete Tal entwässert, nach alten Darstellungen ein schöner Spiel- und Spazierweg entlang gestalteter Gärten.

Mühlenpanorama Stadtbildprägend

Für die Siedlungsteile mit bäuerlichem Bezug sind die verschiedensten Mühlen nach wie vor von Bedeutung, sie sind um diese Zeit stadtbildprägend (drei Mühlen an der Roten Straße/Töpferstraße, St. Johannismühle, Lautupsmühle, die Bergmühle, die Mühle auf Duburg, Grütz- und Graupenmühle Helene an der Mühlenstraße, Boreas Mühle oberhalb des Südergrabens, königliche Wassermühle an der Angelburger Straße und andere).

St. Johannis / St. Jürgen: Fischer wandern mit der Verlandung der Förde nordwärts

In starkem Maße abhängig von der Verlandung der Innenförde, jedoch relativ unabhängig von den Entwicklungen des städtischen Handels entwickelte sich das Siedlungsband entlang der heutigen Johannisstraße / St. Jürgenstraße. Neben Fischern und den dazugehörigen Handwerkern (kleine Fischereiwerft) siedelten in diesem Bereich die Schnapsbrenner (St. Johannis) und die Leineweber (St. Jürgen), später dann auch die Kapitäne der Handelsschifffahrt (St. Jürgen). Der Weg in die eigentliche Stadt Flensburg blieb weit, da das innere Fördetal sumpfig, ohne befestigte Wege und ohne Bebauung blieb.

Fördetal bleibt ungenutzt

Insgesamt hat sich die Anlage der Stadt nicht grundlegend verändert, der Siedlungsbereich hat sich lediglich erweitert. Aus der Einstraßenanlage in L-Forrn ist eine U-Forrn geworden, die nordwestliche Vorstadt Ramsharde erhält durch die Bebauung der Schiffbrücke ein „Gesicht“ zum Wasser, das innere Fördetal bleibt sumpfig, Überschwemmungsgefährdet und leer.

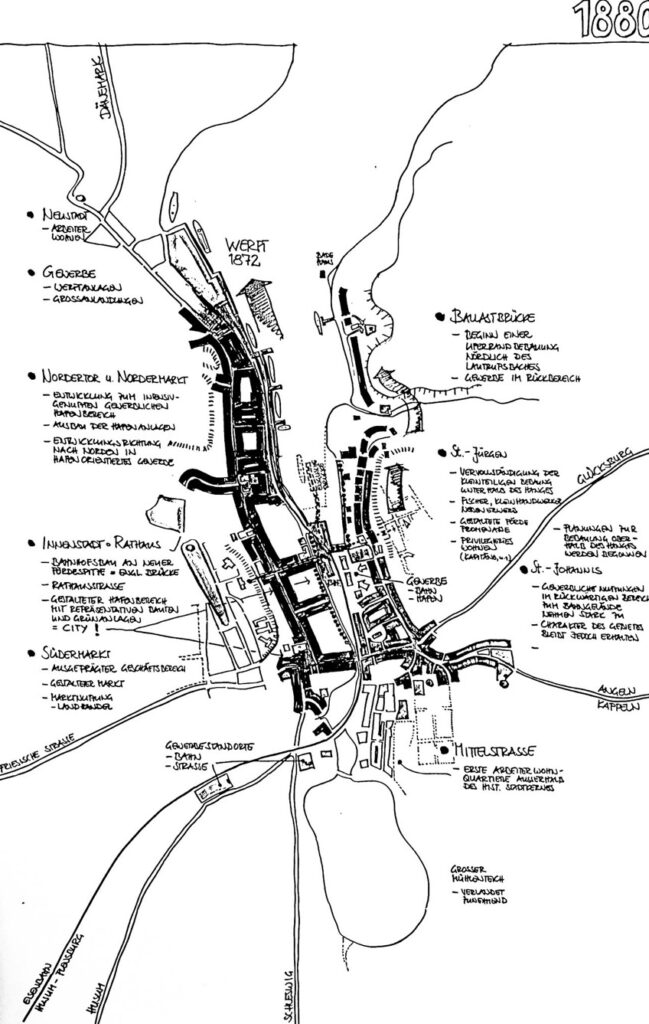

Stadtentwicklung bis ca. 1890 (erste industrielle Phase)

Für die nun folgenden Betrachtungen wurde ein relativ kurzer Zeitraum ausgewählt, da die Entwicklungen in der ersten Phase der Industrialisierung recht schnell verlaufen und zum Teil recht kurzlebig sind. Für diesen Plan ist weniger das genaue historische Datum entscheidend, sondern eher die Tendenzen, die in diesem Zeitraum sichtbar werden.

Industrialisierung: Massenproduktion, neue Verkehrsmittel, neue soziale Schichten, beginnende Trennung von Arbeiten und Wohnen, Umgestaltung der Stadt

Die wesentlichen Veränderungen liegen im Bereich der Produktion (Manufakturen, Massenproduktion wird erstmals möglich) und der Verkehrsmittel (mit der Eisenbahn wird eine schnelle Verteilung der Waren möglich), zugleich bilden sich neue soziale Strukturen heraus (Eckpunkte: Arbeiter und Kapitalisten). Die Standorte innerhalb einer Stadt erfahren hierdurch eine neue Bewertung, Arbeiten und Wohnen fallen räumlich auseinander, ansatzweise ist auch bereits eine räumliche Trennung nach sozialer Schichtzugehörigkeit zu beobachten. Die Gliederung der Stadt Flensburg wird zu dieser Zeit erstmals grundlegend beeinflusst und umgestaltet.

Bau der englischen Brücke: Verbindung Schiff / Schiene

In die Mitte des leeren U des Stadtgrundrisses wird die Eisenbahnlinie gelegt. Die „Englische Brücke“ mit Bahnanschluss nach Husum (erbaut durch eine englische Eisenbahngesellschaft) verdeutlicht durch ihre Lage in der Förde den erhofften Warenumschlag vom Schiff auf die Schiene. Die englische Brücke hatte zwar nicht lange Bestand, jedoch entstanden neue Bahnanlagen in Hafennähe und die Schienenverbundenheit des Hafens blieb bis heute erhalten.

Im Zusammenhang mit der Bahnanlage siedeln sich im rückwärtigen St. Johannis zunehmend Gewerbe- und Großhandelsbetriebe an. Auch die Werft an der Schiffbrücke expandierte, sie verlagerte 1872 ihren Standort weiter nach Norden an die Werftstraße.

Bahndamm trennt Westufer und Ostufer

Mit der Anlage der Eisenbahnlinie mitten durch die Stadt wurden historische Strukturen rigoros zerschnitten. Z.B. verläuft die Bahnlinie mitten durch den kleinen Mühlenteich und zerteilt ihn in zwei Teile. Noch wesentlicher dürfte die Zweiteilung Flensburgs in eine Weststadt und eine Oststadt zu Buche schlagen, die zunächst nur durch die Angelburgerstraße verbunden blieben. Gleichzeitig wurde versucht, die Zweiteilung durch planerische Maßnahmen zu korrigieren:

Neue West-Ost-Achse vom Museum / Rathausstraße bis zur Großen St. Jürgen Treppe / Ulmenstraße

Zwischen Nordermarkt und Südermarkt entstehen mit der Nikolaistraße und der Rathausstraße neue Querstraßen, die auch baulich gefaßt werden. Eine repräsentative Bedeutung soll die Rathausstraße erhalten, die in ihrer Anlage auf den Bahnhof bezogen ist. Sie wird von wichtigen Gebäuden wie Stadttheater, Hotel, Post gefaßt und in ihrer Bedeutung durch das Museum auf dem Hang gestärkt. Später verfestigt sich diese West-Ost-Achse durch den Bau der großen St.-Jürgen-Treppe und der Gebäude Ulmenstraße 15 / 17 in der östlichen Altstadt.

Öffentlichkeit und Freizeit

Die neu entstandene „Öffentlichkeit“ zeigt sich in der Anlage von Promenaden zwischen Hafendamm und Bahnhof, sowie entlang des Mühlenstromes. In den geplanten Baugebieten auf dem Hang sind auch Parks mit vorgesehen.

Darüber hinaus beginnt sich ein Freizeitbereich zu entwickeln. Der Badestrand und zeitweilig auch eine Badeanstalt sind auf dem Ostufer angesiedelt (etwa in Höhe des heutigen Fischereihafens und weiter nördlich). Ebenfalls nur kurzen Bestand hatte der Seglerhafen nördlich der damaligen Ballastbrücke, der in den zwanziger Jahren gewerblichen Einrichtungen weichen musste.

Sozial-räumliche Differenzierungen

Neben diesen großen (baulichen) Veränderungen im Altstadtbereich vollzogen sich zusätzlich „leisere“ Differenzierungsprozesse. Im Zuge der Industrialisierung entstand nicht nur ein Raumbedarf für die Gewerbetriebe, sondern mit dem Auseinanderfallen von Arbeiten und Wohnen auch ein zusätzlicher Raumbedarf für das Wohnen. Entsprechend der diversen Wohn- Standortqualitäten erfolgte hier erstmals auch eine soziale Differenzierung in der östlichen Altstadt:

- Das Johannisviertel blieb Wohnquartier für einfachere Leute, das Gebiet wurde durchsetzt mit Gewerbebetrieben.

- Arbeiterwohnen mit Selbstversorgung erfolgte entlang der Kappelner Straße / Adelbyer Straße.

- Der Siedlungsbereich um die Mittelstraße, frühzeitiges Spekulationsobjekt, wurde mit kleinen Arbeiterhäusern bebaut, die später, insbesondere in der Teichstraße zeitlich überformt wurden.

- St. Jürgen wurde über die Schiffer und Weber hinaus Wohnplatz für die Handelskapitäne, deren Vorgärten im repräsentativen Promenadenbereich endeten.

- Im Bereich um die Ballastbrücke zeichnet sich zu dieser Zeit eine langsamere bauliche Entwicklung ab, gestützt vom Kiesabbau und der Ziegelei, zeitweise auch durch Freizeitaktivitäten (Badeanstalt, Seglerhafen).

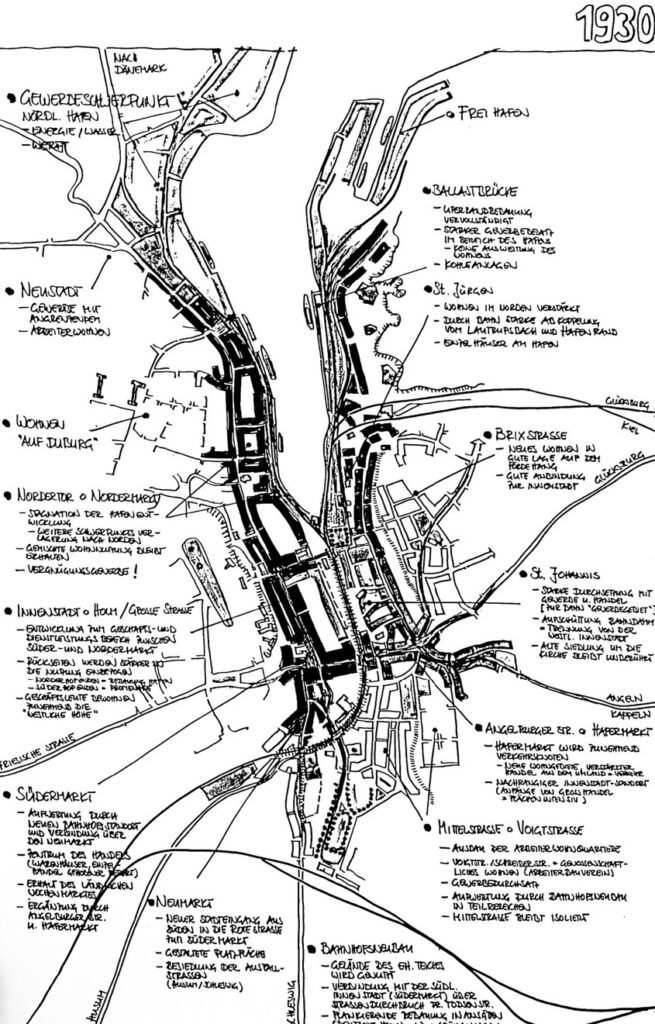

Entwicklung bis 1930

Fortschreitende Industrialisierung

Die durchgreifenden Entwicklungen der Industrialisierung, der preußischen Zeit, des Vorkriegs- und NachkriegsDeutschland fanden in Flensburgs Nachkriegszeit ihren Niederschlag. Weiter ansteigende Produktion, Distribution und der Konsum führen zu immer stärkerer räumlicher Trennung, Wohnen und Arbeiten fallen immer mehr auseinander. Im Altstadtbereich sind folgende Tendenzen sichtbar:

Ausbildung eines Stadtzentrums, ausgeprägter Geschäfts- und Konsumbereich zwischen Südermarkt und Nordermarkt

Das Gebiet zwischen Südermarkt und Nordermarkt entwickelt sich zum Geschäfts- bzw. Konsumbereich, die wichtigen Gebäude an und und oberhalb der Rathausstraße bleiben in ihrer Funktion bestehen und haben inzwischen auf der östlichen Höhe einen Gegenpart in der Großen St.-Jürgen-Treppe und der östliche Hangkrone. Die Straße Norderhofenden wird baulich gefasst, der Nordermarkt neu gestaltet (Im Gegensatz hierzu bleiben im Süden die Hofenden mit Gartenbereich zum Mühlenstrom).

Verkehrsschwerpunkt Fördespitze: Bahngleise, Straßenbau

Der neue geschäftliche Schwerpunkt in der Mitte und zum Norden hin wird deutlich durch die vielen Bahngleise und Bahnhöfe, die zeitweise das Fördetal dominieren, mal mit, mal ohne Promenade.

Der Raumbedarf, die große Anzahl der Gleise und der Bahnhöfe lassen auf die ökonomische Bedeutung und den rasanten gesellschaftlichen Wandel Rückschlüsse zu.

Bahnhofsverlagerung in den Süden der Stadt

Das deutlich sichtbare Zusammenspiel zwischen dem Schiffs und dem Schienentransport währte anscheinend nur kurze Zeit:

Die Verlagerung des Bahnhofes auf das Gelände des ehemaligen großen Mühlenteiches im Jahre 1927 und der städtebauliche Anschluß über die Bahnhofstraße, Deutsches Haus, Dr.-Todsen-Straße an den Südermarkt weist auf einen erhöhten Warenumschlag für den Flensburger Bedarf ohne Weitertransport per Schiff hin.

Anbindung Bahnhof / Innenstadt nicht vollständig vollzogen

Die Anlage der Bahnhofstraße verläuft fast parallel zu den alten Verkehrswegen Husumer und Schleswiger Straße ( auch hier nun Siedlungstätigkeit), die relativ neue Eisenbahntrasse der Husumer Bahn verläuft hingegen hierzu quer. Durch den Höhenunterschied ist aber keine Verbindung bzw. tatsächliche Parallelität zur Schleswiger Straße gegeben. (Schleswiger und Husumer Straße bleiben Einfallstraßen, die am Neumarkt zu einem Stadteingang zusammenlaufen. Die wenigen Gewerbebetriebe und die Gestaltung der Bahnhofstraße reichen jedoch in der nachträglichen Betrachtung nicht aus, um das neue Gebiet funktional in das Stadtgebiet einzugliedern, im Gegenteil übernehmen einige Gewerbebetriebe an der östlichen Bahnhofstraße eine negative, trennende Funktion.)

Konkurrenz der Verkehrsträger Eisenbahn, Bus bald auch Automobil

Die Eisenbahn als Hauptverkehrsträger auch im Passagierverkehr bekommt frühzeitig Konkurrenz durch die elektrische Eisenbahn, bald auch durch die ersten Omnibusse. An die Stelle des Bahnhofes im inneren Fördebereich tritt im Verlaufe der weiteren Entwicklung der ZOB, der 1931 als erster ZOB Deutschlands eröffnet wurde.

Die weiteren Siedlungsgebiete innerhalb des Fördetals werden von diesen Entwicklungen wie folgt berührt:

Unvollständige Anbindung Bahnhof – Achter de Möhl

Der Bereich Fischerhof / Achter de Möhl erhält in Teilbereichen Anschluss an den neuen Bahnhofsbereich (Mühlendamm, Waitzstraße , Helenenallee, Munketoft, zum Teil auch die Teichstraße). Die Arbeitersiedlung um die Mittelstraße bleibt hiervon jedoch isoliert, lediglich die negativen Auswirkungen, die hohe Überbauung wird hier sichtbar.

Verkehrsknotenpunkt Hafermarkt, Angeburger Straße bleibt im Ortsteil Einfallstraße

Die Angelburgerstraße behält ihre Bedeutung als Einfallstraße aus Angeln, Glücksburg und neuerdings auch von den Wohngebieten oberhalb des Hügels und aus dem Bereich Fischerhof / Achter de Möhl. Die Heinrichstraße und die Viktoriastraße schaffen neue Durchlässigkeiten. Die östliche Angelburger Straße erhält einen völlig anderen Charakter als deren westlicher Teil: Die obere Angelburger Straße ist neben dem Einzelhandels- und Dienstleistungsbereich auch Standort für den Großhandel und Übergangszone zu den gewerblichen Bereichen am Sandberg und zum Johannisviertel. Der Hafermarkt entwickelt sich von einem Eingangsbereich zu einem Verkehrsknotenpunkt.

Johannisviertel: Wohnen Gewerbe und Großhandel

Das Johannisviertel bleibt Standort für die einfachen Leute, mehr und mehr wird das Gebiet von Gewerbe durchsetzt: Teilweise im Zusammenhang mit der Bahn zu sehen, teils Energieerzeugung, teil Produktion, teils Großhandel. Die Entwicklung in diesem Bereich verläuft unabhängig von der Innenstadt.

Fördespitze vom Verkehr vereinnahmt, St. Jürgen verliert den Hafenbezug

Im Bereich innere Fördespitze und St. Jürgen weicht der kurz vorher angelegte repräsentative, „öffentliche“ Bereich bereits wieder dem Verkehrssektor. Immer mehr breitere Verkehrstraßen, Schienen und Straßen trennen das Gebiet St. Jürgen vom Wasser ab.

Ballastbrücke / Lautrupsbachtal durch Eisenbahnlinie abgetrennt

Der gerade erst entstandene Siedlungsbereich im Lautrupsbachtal und entlang der Ballastbrücke verliert durch die Eisenbahnlinie den Anschluss an das städtische Siedlungsgefüge. Bezugspunkte bleiben / werden hier der Ballastabbau / Kiesabbau, die Ziegelei, zeitweilig der Seglerhafen, später dann die der Ballastbrücke vorgelagerten Kohleanlagen und der Freihafen. Die ebenerdigen Stadterweiterungsflächen entlang des schmalen Fördetales werden somit von gewerblichen Einrichtungen „besetzt“.

Westufer: Gewerbestandorte weiter nach Norden

Ähnliche Tendenzen sind am westlichen Fördeufer festzustellen. Hier entwickeln sich Werft, die Energieerzeugung und das Wasserwerk mit umgebenden Wohnstandorten.

Neue Wohnquartiere auf der Hangkrone

Um die Jahrhundertwende hat sich in der Siedlungstätigkeit der Sprung auf die Hangkrone vollzogen. Hier verfestigt sich das sozial-räumlich differenzierte Wohnen:

So ist der Siedlungsbereich „auf Duburg“ im Zusammenhang mit der Kasernenanlage zu sehen, die westliche Höhe ist priviligierter Standort für die Kaufleute, die östliche Hangkrone für gut bürgerliches Wohnen, der Bereich um die Voigtstraße / Schreiberstraße, zugänglich über den Sandberg (Marmeladenfabrik), wird Siedlungsbereich für den ersten Flensburger Arbeiterbauverein.

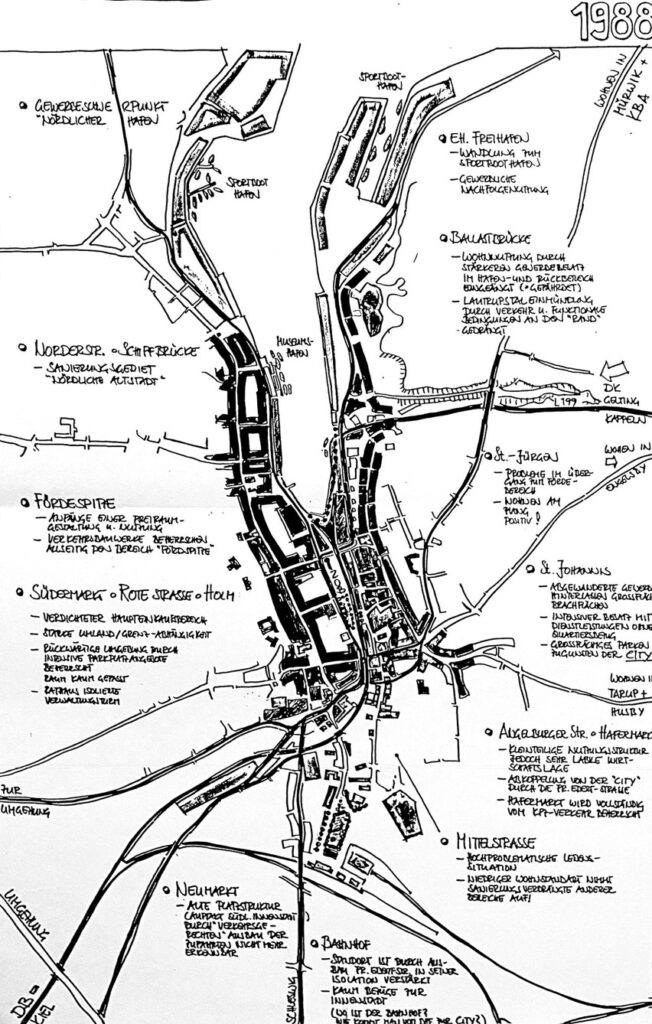

Entwicklung bis 1988

Nach 1945 wurde die vollständige Trennung von Arbeiten und Wohnen auch planerisch vollzogen. Verbunden mit einer expansiven Wirtschaftswachstumsphase, der Herausbildung des tertiären Sektors und einer explosiven Motorisierung führten diese allgemeinen Tendenzen zu folgenden Entwicklungen in Flensburg:

Abwanderung der Wohnbevölkerung aus der Innenstadt

Die Trennung der Funktionen ging einher mit einer Abwanderung der Wohnbevölkerung, einer Entleerung der Altstadtbereiche und einem Wohnwertverfall der Innenstadtquartiere.

Verkehrsgerechter Stadtumbau

Diese Entwicklungen führten zu einem extremen Anwachsen des Verkehrsbedarfes, was sich planerisch in Straßenneubau / Umbaumaßnahmen niederschlug:

- Bau der Friedrich-Ebert Straße

- Ausbau der Heinrichstraße

- Kreuzungsumbauten am ZOB und am Hafermarkt

- Ausbau des Hafendammes

- Ausbau der Nordstraße

- Ausbau der Straße Am Lautrupsbach

Diese Straßenbauten begünstigten die Abwanderung der Wohnbevölkerung und führten zu einem hohen Parkplatzbedarf für die nun per PKW zum Einkauf und zum Arbeiten in die Innenstadt drängenden Bewohner.

Planungssicherheit durch langfristige Verkehrsprojekte

Den ehemals exponentiellen Hochrechnungen der Verkehrsprognosen zufolge wurden weitere Verkehrswege geplant:

- die Wehner Hochstraße

- der weitere Ausbau der Heinrichstraße

- der Ausbau der Kanzleistraße zur Fachhochschule

- die Anbindung über die L 21

- die Osttangente

Diese Verkehrsplanungen hatten und haben große Bedeutung für die Belastung und Bewertung der Innenstadtquartiere. Besonders die Langfristigkeit der Projekte und damit verbundene Zweifel an der Realisierung führen häufig zu Investitionsunsicherheiten.

Citybildung: Vom Einkaufsbereich zur Fußgängerzone

Im Zuge des Wirtschaftswachstums drängte die Geschäftsnutzung mit hohen Flächenproduktivitäten (Umsatz pro qm Verkaufsfläche) in die – als Punkt optimaler Erreichbarkeit – teuren Innenstädte. Die Einkaufsbereiche, später dann Fußgängerbereiche prägten sich als reine Konsumbereiche heraus. Aktivitäten mit höherem Flächenanspruch bzw. mit geringeren Flächenproduktivitäten wurden aus den Innenstädten verdrängt und suchten sich, je nach dem Grad der Kundenabhängigkeit oder Kundenmobilität, weiter entferntere Standorte.

Umgeplante Standorte für zentrale Einrichtungen der Verwaltung

In Flensburg blieb der Hauptgeschäftsbereich auf den Altstadtkern zwischen Nordermarkt und Südermarkt bzw. Angelburgerstraße / Westteil beschränkt (Kerngebiet) und blieb damit innerhalb der alten Stadtmauern, eine Verstärkung erfährt diese trennende Zäsur durch den Bau der Friedrich-Ebert-Straße. Der sich herausbildende Bereich der „Administration“ entsteht nicht räumlich konzentriert, sondern einzelne großflächige Gebäude werden punktuell „eingestreut“:

- Rathaus an der neuen Friedrich Ebert Straße

- Stadtbücherei/Volkshochschule Süderhofenden

- Arbeitsamt Bahnhofstraße / ehem. Munketoft

- Hauptpost Bahnhofstraße

- Hallenbad Bahnhofstraße

- Feuerwehr Waitzstraße

- Krankenkassen Waitzstraße

- Industrie und Handelskammer Heinrichstraße

- Katasteramt Heinrichstraße

- Handwerkskammer Johanniskirchhof / Am Dammhof

- IKK etc Augustastraße

Abwanderung des expandierenden Gewerbes in die Gewerbegebiete

Der expandierende gewerbliche Sektor verließ im Zuge von Funktionsentflechtungen bald die Innenstadt, die älteren, meist stagnierenden Gewerbestandorte wurden beibehalten, bis im Zuge der Rezession eine Aufgabe nicht mehr zu vermeiden war. Neue Branchen ziehen nicht nach, bzw. fehlen ganz, so dass Gebiete am Innenstadtrand oft brach bleiben. Florierend ist im Innenstadtbereich der Einzelhandel, der sehr stark von Kaufkraftzuflüssen aus dem Umland und aus Dänemark abhängig ist.

Individualverkehr und Funktionstrennung schaffen Parkplatzprobleme

Der Bedarf für den ruhenden Verkehr nahm durch alle oben angesprochenen Themenbereiche unaufhaltsam zu. Die Trennung der Daseinsfunktionen im Zeitalter von Motorisierung und Individualverkehr macht Stellplätze am Wohn-, Arbeits- und Einkaufsplatz erforderlich. Für den Untersuchungsraum heißt das vor allem Parkplatzbedarf für die Citybesucher und Cityarbeitnehmer / innen, insbesondere nach der Einrichtung der Fußgängerzonen im Kernbereich und Parkplatzbedarf für die Besucher der öffentlichen und privaten Dienstleistungseinrichtungen des Cityrandgebietes, zusätzlich sind Busparkplätze für den touristischen und Grenzhandelsverkehr erforderlich.

Für das Verhältnis der einzelnen Stadtteile zueinander erbrachten die letztgenannten Entwicklungen folgende Veränderungen:

Westufer: Im nördlichen Randbereich des Hauptgeschäftsgebietes entwickeln sich Sanierungsgebiete

Die westliche Altstadt zwischen Südermarkt und Nordermarkt bleibt Kernbereich des Handels, Stadtzentrum und Fußgängerzone. Randbereiche blieben außerhalb des Investitionsinteresses und entwickelten sich zu Sanierungsgebieten. Mit Fortschreiten der Sanierungsmaßnahmen kristallisieren sich folgende Spezialisierungen heraus:

- Hauptgeschäfts- und Kaufhausbereich bleibt im Gebiet zwischen Angelburgerstraße und Holm / Rathausstraße.

- Die Große Straße wird Standort des exclusiven Angebots.

- Die Norderstraße entwickelt Familienfreundlichkeit als Profil.

- Die südliche Schiffbrücke und die Norderhofenden wenden sich dem öffentlichen Bereich um den Hafen zu.

- Die nördliche Schiffbrücke entwickelt sich zur Vergnügungsmeile.

Fördespitze beginnende Freizeitnutzung, Umklammerung durch den Verkehr

Bei nachlassender gewerblicher Nutzung wurde die Fördespitze umstrukturiert: Die Hafentreppe, die Promenade sowie der Spiel- und Grillbereich stellen den Beginn einer städtischen Freiflächennutzung dar. Große Probleme bereiten nach wie vor die Umklammerung durch den Verkehr (Schiene, Straße, Park- und Stellfächen) und die dadurch schlechte Anbindung an die angrenzenden Gebiete.

St. Jürgen: Private Sanierung, Anbindungsprobleme

Die Abtrennung des Kapitäns- und Fischerviertels St. Jürgen vom Hafen wird durch den vierspurigen Ausbau des Hafendammes weiter verstärkt, die Verkehrsbelastung steigt weiter an. Private Initiativen seit Mitte der 70er Jahre führten zur Einrichtung eines nicht-kommerziellen Fußgängerbereiches in der St.- Jürgen-Straße, begleitet von Modernisierungen. Hiervon unberührt bleiben die Probleme im Gängeviertel und zum Hafendamm hin bestehen.

Ballastbrücke / Lautrupsbachtal: Insellage, Beeinträchtigungen der klimatischen Funktionen

Nach der Stilllegung der Eisenbahnlinien wurden die vorhandenen Trassen für den Straßenbau genutzt. Mit dem Bau der Nordstraße und der ausgebauten Straße Am Lautrupsbach blieb die doppelte Trennlinie in West / Ost Richtung erhalten, die Ballastbrücke und die Bismarckstraße riegeln die kleine Siedlung in Nord / Süd Richtung ab. Die stadtklimatisch wichtige Verbindung Tal / Förde ist durch vorhandene Gebäude bzw. Flächenversiegelungen beeinträchtigt. Im nördlichen Bereich der Ballastbrücke beginnt das Gewerbe die Wohnnutzung zu verdrängen.

Johannisviertel: Baulicher Torso, Nutzungskonflikte

Im Johannisviertel häufen sich die negativen Folgewirkungen. Das alteingesessene Gewerbe wandert ab, bei nachlassendem Investitionsdruck bleiben die abgeräumten Flächen unbebaut. Innenstadtbesucher und Einkäufer drängen in das Quartier und „besetzen“ das Viertel flächenhaft mit Parkplatznutzung.

Gleichzeitig breiten sich zentrale Einrichtungen der Verwaltung räumlich aus. Neubauten ohne Rücksicht auf die historischen Strukturen, eine nochmals erhöhte Verkehrsbelastung, Ver- und Bedrängung der Wohnnutzung sind die Folgen.

Angelburger Straße / Hafermarkt: Hohe Verkehrsbelastung mit Durchgangsverkehr, labile wirtschaftliche Situation

Die Zweiteilung der Angelburger Straße hat sich seit dem Bau der Friedrich-Ebert-Straße / Süderhofenden weiter verfestigt, der östliche Teil des historischen Einzelhandels und Dienstleistungsbandes blieb außerhalb des Hauptgeschäftsbereiches. Sinkende Einwohnerzahlen in den umliegenden Gebieten und das hohe Verkehrsaufkommen führten zu einer instabilen wirtschaftlichen Situation. Der Hafermarkt selbst hat durch den enormen Durchgangsverkehr kaum- noch Stadteingangs- und damit Sammel- und Orientierungsfunktion.

Fischerhof / Achter de Möhl: Isolierte Wohnlage, Instandsetzungsbedarf

Der Wohnbereich Fischerhof / Achter de Möhl blieb bis in die heutige Zeit ein vergessenes und zum Teil vernachlässigtes Gebiet. Kleine, schmale, dicht bebaute und zum Teil stark überformte Grundstücke sind hier kennzeichnend. Wechselnde Maßstäbe, geringe Wohnungsausstattungen und ein unattraktives Wohnumfeld sind neben der Isolation die Hauptprobleme.

Neumarkt: Verkehrsknoten statt Stadteingang

Mit dem Bau der Friedrich-Ebert-Straße wurden der Stadteingang Rote Straße und die Strukturen an der Töpferstraße / am Niedermai vollständig zerstört. Der Neumarkt wird vollkommen vom Verkehr beherrscht. Straßen, Parkplätze und Straßenschilder wirken ohne entsprechende Raumkanten verwirrend und desorientierend. Selbst das an sich dominante Rathaus hat hier kaum gestaltende, leitende Wirkung. Der (Alt-) Stadteingang ist wenig einladende.

Wohngebiete auf der Hangkrone stabil

Die meist gründerzeitlichen Wohngebiete auf der Hangkrone haben trotz der Abwanderung der Wohnbevölkerung aus den Innenstädten ihre Attraktivität behalten. Lagevorteile, Wohnungsgrößen, Wohnungszuschnitte und die Stabilität der Nutzung haben ein Absinken dieser Quartiere verhindert. In nächster Zukunft sind grundlegende Veränderungen hier nicht zu erwarten.